氮素在作物产量和品质形成中起着关键作用。氮肥是作物增产的主要肥料因素,其大量使用促进了作物产量的提高,贡献率可达到 40%左右 。2019 年统计数据显示,中国化肥施用量已达 5.653×107 t,其中,氮肥用量达 2.065×107 t,占化肥总量 36.53%,而中国氮肥的利用率普遍偏低,张福锁等研究结果表明小麦和玉米的氮肥利用率仅有28.2%和26.1%,远低于国际水平。华北平原是中国冬小麦和夏玉米重要粮食产区之一,据统计,其粮食播种面积和粮食作物总产量占全国的 20%左右,因此该区的粮食安全对保障国家的粮食安全起着重要作用。研究表明华北地区小麦-玉米轮作体系农田氮素存在大量盈余状态,0~100 cm 土层平均累积量为200 kg N/hm2。过量的氮肥投入并未显著提高作物经济产量,反而造成氮肥利用率低、资源浪费、地下水污染严重、威胁生态环境等问题。因此如何优化调整施肥方式,提高氮素利用率成为当下亟需解决的问题。河南省是中国的产粮大省,黄褐土是其重要的粮食产区之一。然而,黄褐土存在土质粘重,耕性和透气性差,作物产量不稳定等问题,是该地区的障碍土壤之一。目前该地区通过农艺措施添加作物秸秆、有机肥和生物炭对其进行改良,降低了土壤容重,提高了土壤孔隙度,增加了土壤团聚体有机碳含量和总有机质,提高土壤速效养分含量,缓解土壤酸化趋势,达到改善耕作性能,提升土壤肥力的目的。然而,关于生物炭和秸秆及化肥的配施对黄褐土氮素利用率的影响鲜有报道。因此本试验以黄褐土为研究对象,探究秸秆和生物炭配施对作物产量和氮素利用率的影响,以期指导科学施肥,从而提高氮素利用率。

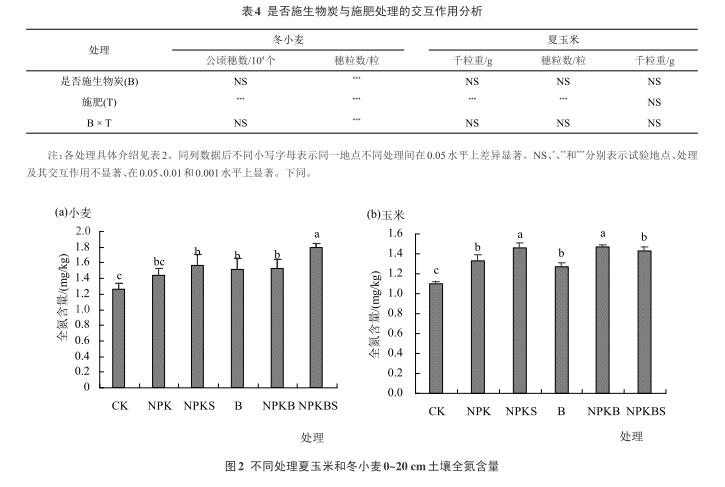

影响氮素利用率的因素很多,除肥料问题,还受气候因素、土壤条件、作物品种等因素制约,且短期试验的数据结果与长期试验也存在很大差异。衡量氮素利用率的指标很多,传统的氮素利用率指当季作物吸收肥料氮占施入肥料氮的百分率,反映的是当季作物对肥料氮的回收情况,并未考虑氮肥后效和对土壤氮消耗的补偿作用,因此,史天昊等 提出了氮素真实利用率的概念。本试验为多年定位试验,通过长期秸秆还田或增施生物炭配施化肥探究氮素当季利用率和真实氮素利用率来反映氮肥应用情况,从而提高氮素利用率,指导科学施肥。本试验研究结果表明小麦和玉米氮素利用率由高到低排列均为 :NPKBS>NPKS>NPKB>NPK,各施氮处理中 NPKBS 处理氮肥农学效率、生理利用率、当季氮素利用率和真实利用率最高;小麦当季利用率和真实利用率均大于玉米,且真实利用率与当季利用率差值为17.94%~37.43%。巨晓棠和庄振东研究表明冬小麦比夏玉米对氮肥的反应更敏感且小麦对氮肥的吸收利用效果要优于玉米,本试验结果与其相似。黄绍敏 [33] 研究结果表明,在施氮量相同的情况下,前茬施用秸秆还田的处理玉米当季肥料利用率最高,平均达到42%,而常规施氮磷钾肥的处理平均为 34%。而黄绍敏研究结果表明,NPK 处理氮素当季利用率大于 NPKS 处理,NPK 处理氮素当季利用率为 70.3%,NPKS 处理为 63.9%。本试验中小麦当季利用率NPKS处理为60.93%,NPKBS处理为 69.97%,玉米当季氮素利用率 NPKBS 最高,为50.26%。整体上与其结果相似,而 NPKBS 处理高于NPKS 处理,这可能与生物炭特性有关。当季利用率低于真实利用率 17.94%~37.43%,这可能是因为未考虑土壤氮库对作物养分吸收的影响,尤其是未作物前茬残留的氮对其影响。因此,将氮素当季利用率作为衡量氮素施用的指标不能真实反映氮素使用情况,甚至会误导我们投入更多的氮肥,进而造成一些问题。 |

秸秆还田与生物炭配施对麦-玉轮作体系产量和 氮素利用率的影响

时间:2021-06-09 来源: 作者:

最后更新

l联系我们

- 河南农业大学烟草学院:

- 地址:中国·河南·郑州市郑东新区平安大道218号

- 邮箱:biochar2018@henau.edu.cn

- 电话:13938537168

- 河南省生物炭工程技术研究中心

- 生物炭技术河南省工程实验室